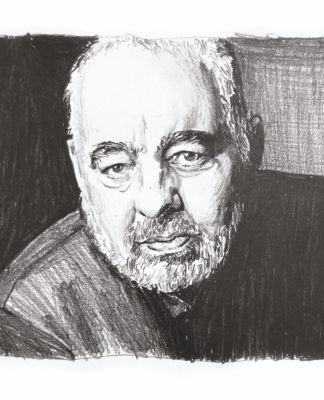

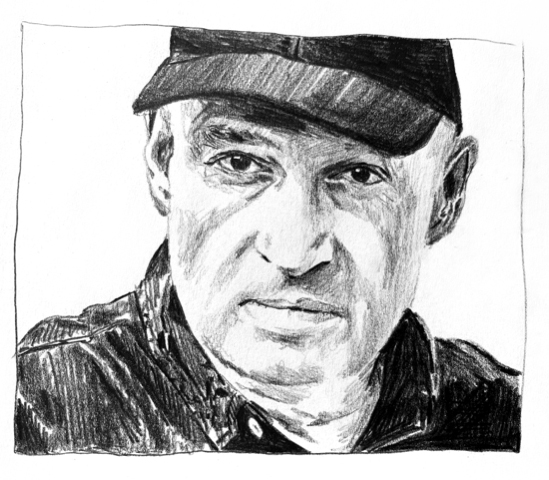

Le week-end de Pâques, Paris se vide, il me reste 48 heures pour boucler un dernier portrait pour la Gazette, pendant que le CD 75010 tourne en boucle dans mon bureau enfin calme. Toutes les conditions sont donc réunies pour retranscrire l’interview de Philippe Cohen Solal enregistrée dans nos locaux quelques jours avant le concert inaugural aux Récollets.

Un grand merci à Christelle Dozias du Couvent des Récollets, qui a permis cette rencontre. Avec Philippe, il y a eu un premier rendez-vous il y a cinq ans, où il me parlait déjà de son tout nouveau projet 75010 avec l’idée de réunir le meilleur des musiciens du 10e et de mixer les nationalités. Cinq ans après, un virus est passé par là, le projet a eu le temps de mûrir, et le disque vient de sortir. L’occasion idéale pour un entretien à bâtons rompus.

Michel Lagarde : Commençons si tu le veux bien par raconter tes débuts ?

Philippe Cohen Solal : Tout a démarré professionnellement pour moi en mai 1981, au tout début des radios libres quand les ondes se libèrent. J’ai d’abord commencé à faire de la radio, comme technicien à Radio J puis programmateur musical sur Radio Capitale avant de devenir animateur et d’avoir ma propre émission quotidienne sur la radio 95.2FM (montée par Europe 1). À cette époque là, j’étais à fond dans la New Wave, mais toujours curieux d’autres musiques et j’ai pu interviewer des artistes comme U2, Sting, The Stranglers, Simple Minds, Elvis Costello, Herbie Hancock, Nina Hagen, mais aussi Gainsbourg, Polnareff, Rachid Taha, CharlÉlie Couture, etc. Puis en 86, j’ai eu une émission sur Skyrock et parallèlement j’ai été embauché comme directeur artistique chez Polydor. Le big boss avait remarqué que j’étais un des premiers à diffuser à la radio des tous jeunes artistes comme Etienne Daho ou Axel Bauer. Et c’est chez Polydor où j’ai appris mon métier de music producer, en français : réalisateur artistique. Dès que je pouvais m’échapper du bureau, je filais en studio pour produire de la musique. J’ai réalisé quelques tubes, mais ça n’a pas empêché que je me fasse virer… à mon plus grand soulagement, je dois dire. Dans ma courte période de chômage, durant l’été 1989, je découvre Keziah Jones qui jouait devant la terrasse du Père tranquille aux Halles et je produis ses premières maquettes, que toutes les maisons de disques me refuseront. Nous n’imaginions pas que nous ferions de la musique ensemble 30 ans plus tard (le justement nommé « Class of 89 »). C’est donc à la fin des années 80 que je m’immerge complètement dans la House et la Techno et participe à la première compilation de musique électronique française P.U.R (Paris Union Recording). Je suis embauché aux Éditions Virgin Musique, comme Music Supervisor, un métier qui n’existait bizarrement pas encore en France. J’achetais au kiosque de journaux Le Film Français pour m’informer sur les films en cours et j’appelais au débotté les producteurs ou réalisateurs, comme Jean-Pierre Mocky (qui avait acheté Le Brady à l’époque) pour leur proposer mes services. À la lecture du scénario, j’imaginais la musique qui pouvait coller avec le film, ou les accompagnais dans le processus d’enregistrement de la B.O.F. Vu que j’étais le seul à Paris à faire ce travail, j’ai tout de suite travaillé avec des grands réalisateurs comme Lars Von Trier (sur Europa), Kieslovsky (pour Bleu, Blanc et Rouge), Arnaud Deplechin (La Sentinelle), Nikita Milhkakov (Urga), Zhang Ymou (Shanghaï Triads) ou Bertrand Tavernier (L’appât). C’est d’ailleurs lui le premier à qui j’ai osé faire écouter de la Techno, lui qui était un grand fan de Jazz. Il en a même mis dans son film L’appât Mais c’est avec Clubbed to Death de Yolande Zauberman, avec Elodie Bouchez, Roshdy Zem et Béatrice Dalle que j’ai réalisé la toute première bande son de musique électronique (avec des jeunes artistes émergents comme Daft Punk, Chemical Brothers, Master at Work, etc.). J’adorais travailler pour le cinéma, car cela me sortait de l’industrie musicale. Le cinéma a avoir autant avec l’image qu’avec le son ou la littérature, ce qui requiert une culture générale plus large. Progressivement, j’ai commencé à composer moi-même de la musique de film pour Tonie Marshall, Christian Vincent, Didier Le Pêcheur, et d’autres.

« En 1989, Techno ça sonnait comme Péquenaud »

Puis c’est le début de ton label et du succès mondial ?

J’ai créé mon label en 1995, je l’ai appelé « Ya Basta Records » en référence au livre du sous-commandant Marcos, ¡Ya Basta!. Dans mon monde idéalisé, je voyais le star system arriver dans l’electro alors que c’était tout ce que je fuyais du rock et de la pop. A l’époque des premières raves, le DJ était a peine visible, car c’était le public qui était la star. Puis ça s’est inversé, et le marketing a repris ses droits et le business ses travers. Avoir mon propre label indépendant m’a alors permis de produire et donc de faire exister ma musique, et ce après avoir essuyé pas mal de refus des majors. C’est drôle aujourd’hui mais les directeurs artistique me soutenaient à l’époque que « La musique électronique ne marchera jamais en France »… alors qu’elle explosait partout ailleurs ! En Angleterre bien sûr, mais aussi en Allemagne, en Belgique, en Italie… Un peu comme le nuage radioactif de Tchernobyl qui ne traversait pas la France ! Ça, c’était avant la French Touch. Je composais aussi beaucoup pour l’image. Films de publicité, documentaires, long métrages me faisaient vivre confortablement et surtout me permettaient de financer mon label en toute liberté artistique. Je sortais des musiques sous différents noms et identités : The Boyz from Brazil, Stereo Action Unlimited… mais c’est Gotan Project, une rencontre inédite entre musique électronique et tango argentin qui a explosé ! J’ai commencé à sortir des vinyles à tirage limité en 1999 avant que le premier album La Revancha del Tango sorte en octobre 2001. Les meilleurs DJ internationaux nous jouaient et grâce à eux le buzz fut assez vite énorme et mondial. Parti de 500 exemplaires vinyles du premier EP, nous avons depuis vendu 4 millions d’albums et donné plus de 500 concerts dans le monde entier. Gotan Project m’a occupé a plein temps pendant 12 ans. Prisca Lobjoy, une artiste et photographe de grand talent et ma compagne de l’époque réalisait les pochettes, les clips et les images projetées sur scène. Notre fille et nos amis y participaient… C’était vraiment un projet homemade et familial fait dans mon studio rue Martel. Ce projet au départ underground a connu un succès incroyable et a même lancé un nouveau mouvement musical en Argentine, patrie originelle du tango.

Pas de reformation en vue ?

J’ai adoré vivre ce succès mondial et suis très fier de ce que nous avons achevé mais ce n’est plus d’actualité pour moi. Même s’il ne faut jamais dire jamais, j’ai besoin de voir ailleurs et de continuer à explorer de nouvelles routes. Je crois même que ce qui a fait en partie le succès de ce projet est la liberté que je me suis octroyé à cette époque. Je n’avais vraiment aucune ambition commerciale et voulais juste faire une musique que j’aimais en espérant juste que d’autres allaient l’aimer aussi. D’ailleurs en plein milieu de cette grande aventure tango avec Gotan Project, j’ai profité d’une pause dans les tournées pour aller à Nashville m’immerger dans la country et le bluegrass et enregistrer un album de chansons acoustiques et très personnelles, The Moonshine Sessions. Le fait de partir et d’aller voir ailleurs est pour moi essentiel, je n’arrive pas à m’enfermer dans un seul style musical. Même si j’ai beaucoup d’admiration pour les artistes qui le font et creusent le même sillon toute leur vie, ce n’est pas mon histoire.

Revenons sur la genèse du projet, de réunir des musiques du monde entier, et des rencontres qui se font dans le 10e.

C’est parti d’une sorte d’intuition car j’ai toujours aimé voyager musicalement. Certains disques comme Duck Rock de Malcom McLaren ou des chansons comme Living for the City de Stevie Wonder, par exemple, arrivent à nous faire ressentir la vibration des rues de New York. Dans ce nouvel album 75010, je voulais qu’on ressente la vibration du quartier. Il y a dix morceaux pour l’instant, mais d’autres morceaux et collaborations suivront plus tard.

Quel est le lien avec la résidence des Récollets ?

J’ai parlé du projet à Marc Bonneau à la mairie du 10e, qui m’a aiguillé vers Chrystel Dozias. Il y a plus de soixante-dix communautés dans notre arrondissement et cela constitue son incroyable richesse. C’est aussi ce qui se reflète avec les artistes ou chercheurs de différentes nationalités hébergés aux Récollets. C’est d’ailleurs comme ça que j’ai rencontré la chanteuse américaine Sarah McCoy qui y était en résidence à l’époque. Comme la famille Ibrahimi, des réfugiés Afghans, dont 19 membres ont été recueillis aux Récollets. Après l’arrivée des Talibans, le chanteur s’est fait assassiné d’une balle dans la tête. J’ai invité ces musiciens à jouer sur le morceau Kashmir, une reprise de Led Zeppelin avec Sarah.

Comment se sont passées les autres rencontres ?

Certains que je connaissais déjà, comme CharlÉlie Couture et qui habite près de la Gare de l’Est a écrit les paroles de Ici, c’est comme ça. J’ai rencontré Sarah Manesse chez 5 Pailles grâce à James Thiérrée et Rusan Filiztek au Centre Culturel du Kurdistan, rue d’Enghien. Chez Gül, barbier de la rue du Faubourg Saint-Denis, j‘ai croisé le duo de rappeur turcs Uzay. Quant à Judith Chemla, nous vivons dans la même rue, mais c’est surtout sa voix et son combat qui m’ont ému et inspiré la chanson Dans la nuit. Il n’y a pas vraiment de fil narratif sur cet album de collaborations, mais avant tout une histoire de belles rencontres avec de belles personnes. Certaines que j’ai provoquées ou d’autres qui sont arrivées par hasard. Cinq années pour faire un album peut paraître long comme processus, mais le Covid nous a ralenti mais donné raison, « Pourquoi faire le tour du monde, alors qu’on peut faire une musique globale avec une scène très locale ». L’idée étant pour tous qu’il faut arrêter de voyager pour oui ou pour un non, et de découvrir simplement la richesse humaine qui nous entoure. L’immigration, c’est avant tout des gens qui viennent nous offrir leur culture, leur histoire ou leur gastronomie, et il faudrait d’abord penser à ce qu’il vont nous donner plus qu’à ce qu’ils vont nous prendre. Je suis moi-même un français issu de l’immigration avec un père tunisien et une mère hollandaise.

Chrystel Dozias : Pourquoi utilise tu le terme de Musique globale et pas musique du monde ?

Philippe Cohen Solal : Je suis pas fan du concept « World Music », ou même de la « musique fusion ». Personnellement je préfère écouter de la musique ethnique et éthique. Pourtant je passe mon temps en studio à mélanger, expérimenter de nouvelles chimies sonores. Comme j’adore cuisiner, je fais souvent des parallèles entre musique et cuisine, car pour l’une ou pour l’autre, il est question d’inspiration, de créativité, de chimie et bien sûr d’ingrédients. Et en musique, ce sont les interprètes et les instrumentistes. Ce sont eux qui peuvent vraiment sublimer vos mélodies. Et toutes celles et ceux que j’ai rencontré autour de chez moi et figurent dans 75010 sont avant tout de très grands talents. Quand je compose, j’ai une vague idée de vers où cela pourrait aller, mais ensuite je suis toujours surpris par la direction que la musique prend naturellement et où elle m’amène. Du coup je suis le premier à faire le voyage !

|

|

Sous la bannière un peu codée et énigmatique « 75010 », Philippe Cohen Solal s’est donné pour mission de créer une musique globale avec une scène hyper locale, à savoir son quartier, le 10e arrondissement de Paris. Fort de plus de 70 communautés venues du monde entier, la mixité des cultures se rencontre à chaque coin de rue, entre coiffeurs africains, restaurants indiens et barbiers turcs.

Sous la bannière un peu codée et énigmatique « 75010 », Philippe Cohen Solal s’est donné pour mission de créer une musique globale avec une scène hyper locale, à savoir son quartier, le 10e arrondissement de Paris. Fort de plus de 70 communautés venues du monde entier, la mixité des cultures se rencontre à chaque coin de rue, entre coiffeurs africains, restaurants indiens et barbiers turcs.